Jeder ist sich selbst Zentrum aller Wichtigkeit. Dieses Gefühl der Urbedeutung wird dabei über den Leib hervorgebracht. Der Leib wiederum ist selbst ausgedehnt, merkwürdigerweise darin aber in jedem Punkt Mitte, aber nirgends Peripherie.

Links von mir steht eine Lampe, rechts neben mir ein Klavier. Ich selbst bin mir auch lokalisierbar: ich spüre meine linke Hand links von meiner rechten Hand. Überkreuze ich die Hände, habe ich das sichere Wissen, dass sie rechts von meiner rechten Hand ist, selbst wenn ich dabei die Augen schließe.

Habe ich einen Schmerz in der linken Daumenkuppe, nicht aber im Daumenstumpf, so ist mir klar, wo der Schmerz ist. Er ist eindeutig in meinem Leibgefühl lokalisiert, in dem es nicht nur „links“, „oben“ und „unten“ gibt, sondern auch Mittelpunkt und Peripherie. Der Schmerz in der Daumenspitze ist sich eine Mitte, zu der es Peripherien gibt, also das sonstige Leibgefühl. Jedes lokalisierte Leibempfinden verhält sich so, besitzt also selbst eine Mitte, ist aber zugleich relativ zu anderen Leibempfindungen Peripherie.

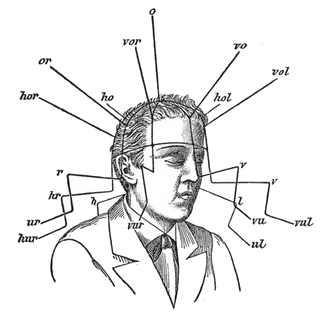

Der Leib ist ausgedehnt: Extension. Ist er ausgedehnt, so hat er eine Mitte. Links von der Mitte ist etwas, rechts, darunter, darüber. Links von der Mitte ist weitere Peripherie, vom Zentrum aus gesehen. Aber diese Peripherien sind nur scheinbar gegeben, geht es um die Phänomenalität des Leibes. Ich spüre mich als leibhaft in jedem „Punkt“ meiner Extension als Mitte.

Ich bin mir leibhaft in der Daumenspitze genauso Mitte wie in allen anderen Leibempfindungen. Anders ausgedrückt ist das unmittelbare Spüren des eigenen Leibes in jedem Punkt seiner Ausdehnung Zentrum, doch nirgends randständig. Das Leibempfinden ist deskriptiv bestimmt nirgendwo mittelpunktsfern.

Das Leibspüren ist somit eine totale Identität, total darin, trotz gespürter Ausdehnung überall zugleich Mittelpunkt zu sein. Dieses ungetrübte Urempfinden der eigenen leiblichen Existenz ist notwendig dafür, sich selbst und die Welt überhaupt als wichtig empfinden zu können. Ist man sich selbst gegliedert und abgestuft wichtig, kann man sich aufgrund mangelnder Einheit nicht auf die Wichtigkeiten im Horizont der Welt beziehen, die ihre Bedeutsamkeit von der Identität des Leibes bezieht. Die „Ur“wichtigkeit selbst darf nicht ein „Links“ und „Rechts“ haben.

Der Gedanke des Allmittelpunktes stammt aus der mathematischen Mystik. Nikolaus von Kues und Giordano Bruno haben ihn nach vielen Seiten hin gedacht, sind aber ihrerseits schon Erben der Ideengeschichte aus antiken Quellen. Der Phänomenologe Dietrich Mahnke hat die Entwicklungsgeschichte des Zentrums ohne Peripherie in „Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt“ nachgezeichnet. Cusanus‚ und Brunos Spekulationen werden dann evident, wendet man sie auf das eigene Leibempfinden an. Denn in ihm ist tatsächlich nirgends Peripherie, schafft man es, empirische Schemata der Körperempfindung auszuschalten.

Sebastian Knöpker