Waldbaden ist nicht das, was es ist, sondern das, was es nicht ist. Waldbaden ist also keineswegs Entspannung im Wald, sondern pragmatische Amplifikation innerer Unselbstständigkeit.

Waldbaden ist nicht das, was es ist, sondern das, was es nicht ist. Waldbaden ist also keineswegs Entspannung im Wald, sondern pragmatische Amplifikation innerer Unselbstständigkeit.

Waldbaden ist Ausdruck dafür, nicht mehr zu wissen, wie das Leben geht. Wer im Wald badet, ist ein Nichtschwimmer, anlehnungsbedürftig und eine nackte Form, die Inhalte braucht. Elementare Vollzüge des Daseins durch Eigenbezeichnungen zu überhöhen, also den Gang in den Wald als Waldbaden oder in Anlehnung ans Japanische shinrin yoku zu nennen, kann nur dazu führen, den Menschen des Waldbades als Waldschrat zu bezeichnen.

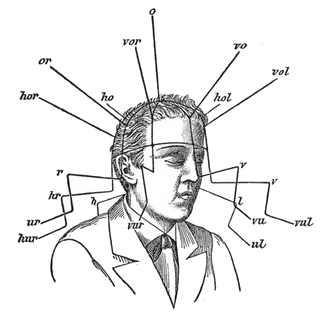

Der Waldschrat ist einer, der beim Baden im Wald ab und zu mal mit sich vorsichtig in Kontakt tritt, um zu schauen, ob er sich selbst noch spürt. Das Resultat ist anempfunden, nicht empfunden. Die Anempfindung ist dadurch bestimmt, im Empfundenwerden bereits nachträglich zu sein, nicht das Original, sondern sein Nachtrag.

Der Nachtrag ohne Original besteht wiederum darin, etwas empfinden zu wollen, was durch den Willen zum Spüren bestimmt ist, nicht durch ein Begehren, sondern durch den Willen zum Begehren. Dadurch ist weder das Begehren, noch seine Verwirklichung unmittelbar. Es ist ein Schwundzustand, der eigentlich nur durch einen ordentlichen Brüllzustand im Wald saniert werden kann. Da geht es dann darum, aus ganzem Leib auf der Waldlichtung zu brüllen, um ganz Empfindung zu werden.

Andererseits: Waldbaden kann ein erlösender Moment sein. Das Phänomen darf nicht weggeredet werden. Das Schöne ist nicht das Dürftige, nur weil das Leben des Waldbadenden dürftig sein muss, damit er darin die Fülle des Lebens spürt. Aber weil das eine so kurz ist und das andere so lang, ist das Waldbaden dann doch ein großes Minus. Was es an Lebendigkeit ist, erscheint so sehr als mangelndes Lebenswissen, dass das reine Phänomen aus dem Feld geschlagen wird.

Sebastian Knöpker