Macht man in sich eine Bestandsaufnahme der schlecht gelebten Lüste, so wird man insbesondere bei seinen Essgewohnheiten fündig. Man wird darauf stoßen, dass man viele Genüsse beim Essen nur anstreicht, größere Freuden unbeachtet lässt, über keinen gefestigten Geschmack in Sachen Essen und Trinken verfügt und in seinem Geschmackserleben mehr oder minder dahinlämmert. Die Inventur der Lüste zeigt so eine Selbstvergröberung im gastronomischen Bereich auf, die nach einer Selbstverfeinerung verlangt.

Ohne dabei gleich sein ganzes Dasein als essender Mensch in Frage zu stellen, kann man mit kleinen Veränderungen beginnen, beispielsweise mittels der Kekse, die man isst, und die weit von den Keksen entfernt sind, die sie sein könnten. Der klassische Doppelkeks etwa ist nur ein schwaches Abbild vom platonischen Ur-Keks, und um wenigstens beim Kekseessen mit dem übereinzustimmen, der man sein möchte, kann man auf Kekse zurückgreifen, die diesen Namen verdienen, etwa auf macarons, die französischen Könige unter den Doppelkeksen.

Eine solche Selbstverfeinerung in Sachen Feingebäck erschließt den millionsten Teil des Lebens, der wiederum Aspekt des zehntausendsten Teils des Daseins ist, dem Schmecken. Das Schmecken seinerseits ist in einen „ersten“ und einen vernachlässigten wie weithin unbekannten „zweiten Geschmack“ bestimmt. Um was handelt es sich bei diesem zweiten Geschmack? Im Magen angelangtes Essen und Trinken entfaltet dort einen zweiten Geschmack, der weder süß, sauer noch bitter herausschmecken kann, dafür aber die Qualitäten der Leichtigkeit, der Schwere, der Weite, der Enge, der Wärme und Reinheit hervorbringt. So besteht der zweite Geschmack von warmen und abgestandenen Bier entsprechend in einem flauen Gefühl im Magen, das auf den ganzen Leib ausstrahlt. Man fühlt dann eine leichte Übelkeit nicht nur im Magen, sondern im ganzen Leib. Die „kranke“ Flüssigkeit im Magen ist das Zentrum des Unbehagens, das den Leib durchströmt und durchwirkt. Gefühlt wird eine Schwäche, die mit einem Druck und einer Last einhergeht, der nicht vom realen Gewicht des Biers herrührt. Das drückende Gewicht in der Magengegend trifft dabei oft mit einer unangenehmen Leichtigkeit in den Leibgliedern auf, so dass sich eine charakteristische Mischung von Leichtigkeit und Schwere ergibt.

Ein gutes Steak wiederum kommt nicht nur Bissen für Bissen im Magen an und nimmt dort seinen Platz ein, kommt also nicht nur gut oder schlecht zu liegen, sondern wird ausgehend vom Magen auf den ganzen Leib ausstrahlen und diesen mit seinem Behagen durchstimmen. Der Magen ist also ein nervöser Ort, der Ausgangspunkt von Leibstimmungen ist und die Atonie eines pappigen Essens genauso auf den Leib überträgt, wie die Schwere und Weite des gut zubereiteten Steaks. Was im Magen ankommt, so lässt sich allgemein bestimmen, füllt diesen nicht nur physisch zu einem Teil aus, sondern erzeugt dort auch ein je bestimmtes Gefühl. Der Magen als Gefühlsraum wiederum durchstimmt tendenziell auch den Leib über sich hinaus, so dass das gut liegende Steak den ganzen Mensch erreichen kann, so dass gilt, dass man ist, was man isst. Diese Ausstrahlung oder Übertragung spielt sich etwa im Gefühl der Leichtigkeit und Schwere ab. Wenn ein Apfel eine angenehme Leichtigkeit im Magen und davon ausgehend im Leib entfaltet, dann entspricht dieses Gefühl nicht einer tatsächlichen Gewichtsverminderung, so wie ein Schock, den man bei einem Verkehrsunfall erleidet, keine Leichtigkeit im materiellen Sinne erzeugt, sondern ein unbehagliches Fühlen des Leichtwerdens. Auch ist die gefühlte Schwere des Menschen, der kurz vorm Einschlafen steht, keine Eigenschaft seines Körpers, sondern die seines empfundenen Leibes. Von außen betrachtet nimmt also sein Gewicht weder zu noch ab, ist er müde, traurig, deprimiert, erleichtert oder erfreut. Das Schwere geht dabei nicht notwendig mit Unbehagen einher, so wie die Leichtigkeit nicht immer wie bei der Freude ein Wohlbefinden auslöst. Die Leichtigkeit des Schwächeanfalls ist unangenehm, die Schwere nach einem guten und reichhaltigen Essen angenehm, was auch daran liegt, dass die leibliche Mitte sich mit dem Gefühl von Schwere/Leichtigkeit jeweils verschiebt, auflöst oder verstärkt. Der geschockte Mensch verliert seine Mitte, obwohl er nach wie vor sieht, was links und rechts, über und unter ihm ist. Er verliert sein Zentrum, weil sie eine gefühlte Mitte ist, eine Nullkoordinate, von der aus sich erst links und rechts erst ergeben. Er verliert sie auch deswegen, da sein Leibgefühl sich in eine Weite einbringt, die weit über die Grenzen des Körpers hinausgeht. Weitung bedeutet dabei nicht eine physikalische Expansion, sondern ein Gefühl der Ausdehnung, so wie beim Liegen auf einer Wiese in der ersten Frühlingssonne. Der Leib, der dabei in Wonne über sich hinausgeht, ist nicht der Körper, der an Ort und Stelle bleibt, sondern das Empfinden einer Weitung in den Raum hinein. Da der Geschockte sich ebenfalls weitet und sich dabei in der Weite verliert, besitzt er keine rechte Mitte mehr, ist ortlos, obwohl geographisch bestens lokalisiert. Umgekehrt ist der Mensch, der gut gegessen hat, in seiner Mitte bestärkt.

Wenn also Nietzsche sein zentriertes Gefühl des „Hier kann ich stehen“ auf denkerische Weise erreicht, dann kann dieselbe Mitte als ursprünglicher Selbstgenuss auch durch das Essen erreicht werden, genauer durch den zweiten Geschmack. Gibt es eine leibliche Weite, so gibt es auch ihr Gegenstück in der Enge und im Druck. Das lastende Gefühl des Stresses bei der Arbeit ist dabei kein erhöhter Druck im physikalischen Sinne, sondern phänomenal betrachtet der gefühlte Leib. Die lastende Verantwortung ist demnach eine Schwere wie eine erdrückende Erfahrung des Leibes, so wie die Erleichterung eine plötzliche Veränderung des Gewichtsempfindens zusammen mit einer Weitung des Leibes ist. Das Tonnengewicht, das auf dem unter Druck geratenen Politiker lastet, der in eine Affäre verwickelt ist, besteht demzufolge im einem affektiven Gewicht, dass seine Schwere aus dem Empfundenwerden bezieht und nicht aus einem „realen“ Lasten. So wie die Weite angenehm sein kann, so können auch die Enge und das Gewicht angenehm sein, und zwar auf die Weise der Dichte.

Ein gutes Essen, beispielsweise ein Pot-au-feu, kann eine Verdichtung des Leibempfindens erzeugen, bei dem nicht nur die Intensität zunimmt, sondern die gesteigerte Selbstpräsenz ein Behagen an der Kraft, sich zu spüren, mit sich bringt. Genauer bestimmt ist es die Konsistenz des gespürten Leibes, zu seiner affektiven Mitte hin sich verdichtend, die eine Freude mit sich bringt, die von Spinoza conatus genannt wurde. Sich selbst auf die richtige Weise gewichtig werden und an Gravität zunehmen, wird so zu einer existenziellen Frage des richtigen Essens. Weite und Enge können auch zusammen und ineinander verschlungen auftreten und so ein Gefühl erzeugen, dass das Äußere sich nach innen wendet und umgekehrt. Dieser Eindruck des Umstülpens besteht in einem komplexen Gegeneinander von Weitung und Engung, die als gegenläufige Kräfte nicht notwendig von verschiedenen Orten im Leib ausgehen, sondern räumlich und zeitlich zusammen gegeben sein können. Beispielsweise kann eine Gänseleberpastete, von der man zu viel zu sich genommen hat, dieses charakteristische Gefühl ergeben, zugleich beengt wie auch geweitet zu werden. Man muss sich dabei nicht übergeben und man würgt auch nicht, spürt aber in sich ein starkes Bewegtwerden. In der Stauchung, Dehnung, Zerrung und im Ziehen aus dem eigenen Leib heraus ist man sich ein kompliziertes Kräfteparallelogramm, in dem sehr viele Kräfte in unterschiedliche Richtungen wirken, nur dass es sich hier nicht um mechanische Kräfte handelt. Weitung und Engung ergeben vielmehr eine komplexe affektive Form im übermäßigen Genuss von der Gänseleber, die das Leibgefühl revoltieren lässt. Diese Revolte kann dabei nicht auf die Galle und auf physische Gegebenheiten reduziert werden, weil die biochemischen Vorgänge eben nicht gespürt werden. Sie verursachen zu einem Teil das Empfinden, sind es aber selbst gerade nicht. Ein Phänomen zu erklären ist seinem Wesen nach von der Erfassung des Phänomens unterschieden. Wenn also die Galle Beschwerden verursacht und bis ins kleinste Detail geklärt werden kann, was dort geschieht, dann ist es immer noch so, dass der Stoffwechsel selbst nicht gespürt wird. Der Konflikt, um den es im Missbrauch der Gänseleberpastete geht, entspricht vielmehr Sören Kierkegaards seelischem Konfliktfeld von Angst und Beklemmung, das von ihm als ein unbedingtes Von-sich-Wegwollen bei gleichzeitig absolutem Auf-sich-Zurückgeworfensein besteht.

Die beiden Kräfte, um die es Kierkegaard geht, sind konkret-leiblich gegeben und sind nicht metaphorisch zu verstehen. Sie sind ein Ineinander zweier Kraftfelder, die sich widersprechen und dadurch erst ihre existenzielle Bedeutung gewinnen, die im Falle der Foie gras keine tiefere Bedeutung besitzt. Was für das Paar „Weite/Enge“ gilt, lässt sich auch auf das Phänomen „Wärme/Kälte“ übertragen. Der zweite Geschmack in Bezug auf Wärme besteht demnach darin, dass sich vom Magen ausgehend eine Wärme bzw. Kälte im Leib ausbreitet. Alkohol hat in der Regel diese Wirkung, zusammen mit Leichtigkeit und dem Gefühl von Weite. Die Wirkungsbandbreite ist dabei enorm, so dass z. B. Absinth das Gefühl, dass sich in einem eine Erkältung formiert und ausbreitet, aufheben kann und mit einem wärmenden Behagen ersetzt. Der Absinth hat dabei keinerlei medizinische Wirkung, vertreibt aber das Gefühl des Krankseins. Wärme und Kälte als gefühlte Größen haben mit physikalischen Temperaturen direkt nichts zu tun. Phänomenal sind Wärme und das Fühlen von Wärme vollständig voneinander getrennt und berühren sich in Nichts. Da es aber eine Ursächlichkeit und in der Regel auch eine Korrelation von physikalischer Temperatur und gefühlter Wärme und Kälte gibt, hat sich eine Vermischung beider eingebürgert. Wenn also der Schnaps wärmt, dann ist das eine gelebte und gefühlte Wärme, ebenso wie das Fieber mit einer gefühlten Kälte einhergehen kann oder die Angst mit einer plötzlichen Abkühlung, die weder mit einer äußeren Temperaturveränderung noch mit der des Körpers korrelieren muss.

Fasten – der zweite Geschmack ohne den ersten

Lippen, Mundinnenraum und Zunge sind in gewisser Hinsicht geschmacksblind, weil sie von sich aus keine starke Tendenz haben, sich auf den Leib auszudehnen und als jeweilige Lust oder Unlust im Schmecken bei sich bleiben. So wie also der Magen geschmacksblind ist, der salzig, cremig, scharf usw. nicht herausschmecken kann, so kennt der erste Geschmack viele Geschmacksqualitäten nicht und ist seinerseits geschmacksblind. Dass es so ist, zeigt sich am Fasten, bei dem man nichts isst und nichts außer Wasser trinkt. Wird im Fasten also nichts zu sich genommen, so schließt das den zweiten Geschmack nicht aus, sondern fördert diesen gerade als digestive Euphorie.

Davon ist in der ersten Phase des Fastens nichts zu bemerken, da hier mit dem dann auftretenden Hunger auch Kopfschmerzen, Schwindel und Schwächegefühle einhergehen. Das Gefühl, dass etwas Widernatürliches und Ungesundes geschieht, kommt hinzu und täuscht auch nicht, da man gegen die eigene Natur angeht und sich selbst verdaut. Hält man aber in der Überzeugung, dass das Fasten mehr als Verzicht und Unbehagen sein kann, lange genug durch, werden diese unangenehmen Zustände durch Leichtigkeit und Behaglichkeit abgelöst, die mit Euphorie einhergehen. Dieses Hochgefühl wiederum besteht in der Nüchternheit, die den Fastenden auch lange danach noch durchstimmt und begleitet. Man springt in diesem Rausch der Nüchternheit nicht in die Luft und spürt auch sonst keinen Drang, seiner Freude Ausdruck zu verleihen, da es in diesem Zustand eine Glückseligkeit gibt, die den Fastenden aus seiner Mitte des Leibes durchströmt und bis in die hintersten „Ecken“ der Existenz reicht. Nüchternheit und Rausch werden so glücklich miteinander kombiniert, so dass der Fastende ohne die Verwirrung des Weintrinkers in den Superlativ der Nüchternheit hineinkommt.

Hedonismus des Brotes

Ist es möglich, gerade dadurch einen zweiten Geschmack zu entwickeln, nichts zu essen und also zu fasten, so ist es auch möglich, durch fiktive Eigenschaften von Nahrung zum Schmecken des Magens und des Leibes zu kommen. Die Eigenschaft „koscher“ beispielsweise ist eine qualifizierte Phantasie, also eine methodisch und materiell bestimmte Phantastik, die den gläubigen Juden auch zu einem Geschmackserlebnis führen kann und sogar sicher führt, wenn das Geschmeckte nicht gegeben ist. Denn wenn der orthodoxe Jude mit Appetit und Wohlgeschmack gegessen hat, und dann erfährt, dass er Langusten zu sich nahm, dann wird er ein Unwohlsein als Unreinheit im Magen und Leib entwickeln, weil Langusten generell als unkoscher bestimmt sind. Und isst der strenggläubige Muslim ein nicht sachgerecht geschächtetes Stück Schweinefleisch, zubereitet von einem Ungläubigen, dann wird er diese Unreinheit ebenso leibhaft in und an sich als unsauber erfahren: das „unreine“ Stück Fleisch verunreinigt dann auch den ganzen Leib und wird als Unreinheit gespürt.

Die Religionen nutzen also die inkarnatorischen Fähigkeiten des zweiten Geschmacks für sich, um sich als wirklich, konkret und fassbar für den Gläubigen zu manifestieren. Darin findet sich auch ein Hedonismus des Brotes, etwa in der katholischen Eucharistie, bei dem das Zusichnehmen von Wein und Oblate beim Gläubigen die Gegenwart von Christus hervorbringen kann. Diese außerordentliche Erfahrung geht über den Bereich der Freude, des Genusses und der Lust hinaus und entspricht dem von Nietzsche weiter gefassten Rahmen der „großen Jagd“3, die eine Urlust an ungewöhnlichen Erfahrungen und z. T. auch schmerzlichen Erfahrungen bezeichnet. Oblate und Wein haben in ihren Geschmacksqualitäten kaum noch etwas mit dem Erlebnis des Essens zu tun, und würde der Mythos der Parusie auf Wasser und Banane aufbauen, dann würden diese die Wirklichkeit von Christus erfahrbar machen. Da Wasser und Banane einen ganz anderen Geschmack haben als Wein und Oblate, beide aber zum selben Erleben beim Gläubigen führen, zeigt sich, dass es unwesentlich ist, wie diese Lebensmittel eigentlich schmecken. Wein und Brot sind dementsprechend als erlebte Größen gerade das, was sie gastronomisch nicht sind. Noch allgemeiner ausgedrückt geht es nicht darum, wie etwas schmeckt, sondern darum, was es an „Geschmack“ inkarniert. Wein und Oblate können also schmecken wie sie wollen, das Inkarnationserlebnis wird diesen eventuell schlechten Geschmack (Wein sauer, Oblate pappig) marginalisieren. Ideologisierte Ernährungsgewohnheiten und der Konsum von Markenartikeln beruhen ebenfalls auf solchen schwachen Inkarnationen, ohne damit aber einen überzeugenden hedonistischen Mehrwert zu erzielen. Historisch ist das Inkarnationsprinzip bisher von einer Reihe von ideologischen Interessen bestimmt worden (religiös, kapitalistisch, politisch etc.) und gehört daher weit eher heute der Unkultur als der Kultur an. Eine Kultivierung der Inkarnation, die es schafft, abstrakte Werte in Vorgängen wie dem Essen konkret erlebbar zu machen, steht noch aus.

Von der einfachen zur erfreulichen Tatsache

Das gute Essen ermöglicht es, ohne Anstrengung man selbst zu sein, sich darin zu mögen und sich mögen zu dürfen. Das gut liegende Steak erzeugt eine Freude am eigenen Leib, weil dieser so ist, wie er ist. Weil man sich spürt, gefällt man sich, so dass im bloßen Anwesendsein der Grund für das gastronomische Behagen gegeben ist. Dieses Eigenlob entfaltet sich ohne jeden Abstrich an sich und greift nicht auf Inhalte, Symbole oder besondere Eigenschaften zurück. Es beeindruckt sich selbst, nimmt sich wichtig und wird so an sich gewichtig. Ziel des guten Essens ist es, im zweiten Geschmack aus der bloßen Tatsache, einen Leib zu haben, eine angenehme Tatsache zu machen. Normalerweise wird der eigene Leib in gesundem Zustand als Faktum hingenommen und fällt weder positiv noch negativ auf. Er ist da, er ist vorhanden.

Von der reinen Tatsache zur erfreulichen Tatsache zu kommen, gelingt durch sehr einfache Techniken, so wie etwa beim Schweigen, bei dem eine innere Stille als Leere eine Fülle hervorbringen kann, die zugleich eine Freude ist. Die bloße Tatsache zu schweigen, die für sich genommen neutral ist, wird dann zu einer angenehmen Tatsache. Nimmt man den Atem noch hinzu, dann kann auch die schiere Tatsächlichkeit des Atmens zu einem Genuss werden. Auf derselben Grundlage beruht auch die Lust am Amphetaminkonsum, der die Dinge aus ihrem Vorhandensein in ein Hochland der Freude und Euphorie versetzt. Crystal meth hebt beispielsweise das Anspitzen von Buntstiften, deren Gerüche und Farben in nüchternem Zustand eine nur vage Freude mit sich bringen, in ein euphorisches Erleben, bei dem die Spitzreste und in der das Hellblau, das Karmesinrot und das Dunkelgelb zu einem echten Hochland werden. Mit anderen Worten wirkt die Droge so, aus Tatsachen höchst erfreuliche Erlebnisse zu machen.

In Analogie dazu schmeckt ein Essen nicht nur nach etwas und bereitet Freuden, weil es bestimmte Geschmäcker entfaltet, sondern versetzt den Leib in einen Zustand, wo er sich selbst eine angenehme Tatsache ist, weil er so ist, wie er ist. Sich an sich selbst gut zu fühlen, ohne dafür einen Grund angeben zu können, keinen zu haben und auch keinen zu brauchen, kommt einem hedonistischen Perpetuum mobile sehr nahe. Diese Selbstbewegtheit des Lebens ist dabei aber keine Romantik oder bloßes Wunschdenken, da dieselbe Überschwänglichkeit auch zum Negativen ausschlägt, wenn man sich an seinem bloßen Dasein stört und Verdruss empfindet. So wie der Nachbar stört, nur weil er da ist und weil man ihn sieht, kann man sich leicht auch selbst zur Störung werden und sich zu seinem eigenen Groll werden. Grundsätzlich gesagt neigt das Leben dazu, von den nackten Tatsachen abzuweichen, indem es sich an sich selbst entzündet und stets ein Missfallen oder Gefallen in die Dinge, mit denen es in Kontakt gerät, einbringt.

Gutes Essen ist in dieser Perspektive eine Möglichkeit, diese Tendenz zur Abweichung des Lebens von der Neutralität der Fakten zum Positiven hin zu befördern. Der echte Feinschmecker genießt dabei nicht nur das Wohlschmeckende, sondern gleitet in einen Zustand hinüber, in dem sich der Leib an seinem Sosein erfreut. Epikur nannte diesen Zustand Aponia, die leibliche Entsprechung der Ataraxia, der Meeresstille der Seele. Das gute Essen findet leicht einen Zugang zu der Aponia, etwa im Vergleich zum Marathonlauf, bei dem der Läufer sich zunächst sehr anstrengen muss, dann eine Weile erschöpft ist, um erst danach in die Freude am Sein seines Leibes zu gelangen. Der Marathonläufer gewinnt einen Zugang zu einem tiefen Behagen, das zwar eine Reihe konkreter Ursachen hat, letztlich aber ein Wohlergehen hervorbringt, dass sich von jeder Freude an etwas Konkretem löst, da ja selbst die Lust am Leib innerhalb des Leibes keinen Grund anzugeben wüsste, warum sie gegeben ist.

Die Rede ist somit von einer Durchquerung verschiedener Aktivitäten und Lüste hin zu einem Selbstgenuss, der sich von seinen ursprünglichen Bedingungen frei gemacht hat und nur noch eine Lust für sich ist. Ein Pot-au-feu zu essen, ein Eintopf mit Rindfleisch, Gemüse, bei dem im ersten Gang die Brühe serviert wird und im zweiten Gang das Fleisch und das Gemüse, dient also dazu, dass die tatsächlichen Geschmacksqualitäten sich zu erfreulichen Tatsachen erheben. Ist der Pot-au-feu gelungen, dann schmeckt er nicht nur, sondern entwickelt im zweiten Geschmack ein Behagen am leiblichen Sosein. Das ist eine Kunst, so wie beim Schweigen, bei der aus der Leere eine erfreuliche Fülle wird oder beim Amphetamin, bei dem das, was man sieht, einen unwiderstehlichen Reiz entfaltet, weil es wahrgenommen wird. Die Droge gibt dabei reichlich, fordert aber später mit Zinseszins alles Gefallen zurück, so dass das genaue Gegenteil von der Lust an den Tatsachen eintritt, nämlich die lochartige Erfahrung von sich selbst, der Verdruss am Spüren seiner selbst. Über den Genuss am Pot-au-feu näherhin zu sprechen, wird so zu einer schwierigen Übung, da man über eine Tautologie spricht, derzufolge etwas lustvoll ist, bloß weil es ist, und nicht über eine Qualität im Essen, die eine Lust auslöst. Über Lust zu reden unterliegt oft der Logik, im Gegenstand der Lust bestimmte Eigenschaften zu bestimmen, welche die Lust auslösen. Weil das Steak saftig ist, schmeckt es, weil es gut angebraten und noch nicht durch ist, isst man es mit Lust und weil es zart ist, verschafft es Freude.

Diese Logik hat einen beschränkenden Charakter, weil für jeden Genuss ein x benannt werden muss, von dem aus die Lust erklärt werden kann. Die Tatsache Lust zu empfinden wird also in die verbindliche Form gebracht, eine Ursache mit dem Empfinden so zu verknüpfen, das sich darüber sprechen lässt und im Sprechen darüber die Lust Wert und Wirklichkeit erhält. Die Benennung von Gegenstand und Ursache der Lust um die Lust selbst sprachlich zu materialisieren führt zu einem angestrengten Diskurs der Lust, der unter einer rigiden logischen Form leidet. Denn es gibt Lüste, die sich der Tautologie bedienen, einen Gefallen an dem, was ist, bloß weil es ist, zu empfinden. Diese Gleichung wird im Sprechen über Lüste ungern gesehen, weil sie scheinbar keinen Mehrwert an Erklärung erhält. Sie macht aber den Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Pot-au-feu aus.

Der zweite Geschmack des In-sich-Bewegtseins

Jedes Gefühl ist nicht nur angenehm oder unangenehm, kraftvoll oder kraftlos, sondern auch in sich bewegt. Dieses In-sich-Bewegtsein ist kein Zittern, kein äußeres Vibrieren, kein Bibbern und kein Hin- und Herschwingen. Es ist eine Eigenbewegung des Fühlens, die nach außen hin völlig unbewegt ist, ein In-sich-Schwingen, das beispielsweise den Frust wesentlich ausmacht, bei dem man von einer Kraft durchdrungen ist, die in sich bewegt ist, ohne dass man sich äußerlich bewegen würde. Erlebt man über Wochen hinweg, dass auch sehr einfache Dinge nicht funktionieren und man beim Öffnen der Tür die Klinke in der Hand hält, beim Aufdrehen des Wasserhahns kein Wasser fließt, die Mutter am Telefon begriffsstutzig ist, der Staubsauger aus dem Schrank fällt, wenn man ihn ein Spalt weit öffnet etc., dann bildet sich ein frustrierter Leib als ein negatives In-sich-Schwingen. Jedes Gefühl ist dann ein Widerstand in sich, behindert sich an sich selbst, drückt und erdrückt sich und belastet sich mit sich. Umgekehrt kann eine Massage ein Schwingen des Leibes ohne äußere Hin- und Herbewegung hervorbringen, bei der diese Eigenbewegung des Fühlens einen Genuss ergibt.

Die äußeren Kräfte, die der Masseur auf den Körper des Massierten ausübt, finden dann ihren Weg in das Leibempfinden als Schwingungen. Massage heißt nichts anderes, als eine Kraft von einer Person zur anderen zu übertragen, um diese dann dort zu einem Widerstand werden zu lassen. Die Kraft wirkt auf den Massierten physikalisch betrachtet so, durch den Widerstand der Masse seines Körpers aufgezehrt zu werden. Was so gesehen sinnlos ist, erhält seinen Sinn dadurch, dass die wirkende Kraft, die von außen kommt, den Körper in seinem In-sich-Bewegtsein erreicht und ihn darin zu einem Pulsieren bringt, das eine Lust und ein hintergründiges Behagen ist. Diese innere Bewegung des Fühlens ist ein Zittern ohne äußere Bewegung, bei der also das Zittern als Empfindung auch dann anhält, wenn das äußere Zittern nicht mehr gegeben ist. Ein naher Verwandter des Zitterns ist das Weinen, das auch ohne Tränen, Schluchzen und ohne jeden äußeren Ausdruck ein In-sich-Bewegtsein ist und als inneres Erbeben anhalten kann. Was man so an sich erfährt, ist die innere Bewegung des Fühlens: jedes Gefühl schwingt auf die Weise in sich, eine dauernde Annäherung und Entfernung von sich zu bewirken, ohne dass dadurch das Fühlen in Distanz zu sich geraten würde. Bei diesem In-sich-Schwingen ist in jedem Punkt die Bewegung des Schwingens in Nichts von sich entfernt, kann sich aber dennoch in sich bewegen, und darin ein unangenehmer Widerstand sein, sich bremsen, oder ein Behagen erzeugen. Das entspricht nicht unserem physikalischen Weltbild, trifft aber das Empfinden sehr genau.

Es gäbe z. B. kein erotisches Empfinden ohne diese hedonistische Grundqualität, und es gäbe auch kein Feinschmeckertum ohne sie, da auch das gute Essen das In-sich-Bewegtsein leiblichen Fühlens befördert. Ein Glas Wasser ist geschmacklich nahe an der Neutralität und am Nichts, ein sprichwörtlicher „Schluck Wasser“, kann aber die elementare Qualität des In-sich-Bewegtseins beim Wassertrinker hervorbringen. Quellwasser kann diese Qualitäten besitzen und ein unaufdringliches leibliches Wohlsein als In-sich-Schwingen hervorrufen. Dieser schüchterne Genuss ist dabei nicht statisch und unbewegt, entspricht in seiner Bewegtheit wiederum aber auch nicht einer äußeren Bewegung. Die Bewegung, um die es geht, ist nicht ein Durchrieseln oder Durchschauern des Leibes wie bei der Angst und bildet auch keine Welle, die von einem Zentrum ausgehend sich weiter durch den Leib fortsetzt. Phänomenal ist sie mit dem Übergang von Müdigkeit in helle Wachheit vergleichbar: Ist man müde, geht aber nicht schlafen, sondern bleibt aktiv oder jedenfalls wach, dann wird nach einiger Zeit ein Übergang der Müdigkeit in eine energiegeladene Wachheit stattfinden, die sich gerade im In-sich-Bewegtsein ausdrückt. Anders ausgedrückt verändern sich die Schwingungen des gefühlten Leibes, was wohl jeder schon einmal an sich selbst erfahren hat.

Dabei gibt es auch andere Übergänge, so von der bleiernen Schwere der Müdigkeit zur Leichtigkeit des Aufgewecktseins oder von der richtungslosen Weite des Leibes, die sich im Ungefähren verströmt, zu einem kompakten und dichten Leibempfinden, das sich stark von der Umgebung abhebt. Der wache Leib verändert sich nicht äußerlich, bewegt sich auch nicht notwendig, sondern gerät in eine Selbstbewegtheit des Fühlens, um die es auch beim zweiten Geschmack geht. Beispielsweise ist ein Müsli aus grob gemahlenem und über die Nacht eingeweichten Weizen, gehackten Nüssen und Äpfeln von seinen geschmacklichen Qualitäten her wässrig und fade, da ihm Zucker und überhaupt jeder starke Geschmack fehlt. Im Magen angekommen, erzeugt entfaltet es aber eine angenehme Leichtigkeit, die auf den ganzen Leib ausstrahlt, eine ebenso behagliche Weite und schließlich auch ein glückliches In-sich-Bewegtsein. So ein Müsli kann dabei auch über den zweiten Geschmack hinausgehen und den dritten und letzten Geschmack befördern, der sich nicht mehr im Magen, sondern in den Gedärmen und in deren Entleerung abspielt. Natürlich geht der Akt der Ausscheidung stets mit einigen erleichternden Freuden einher, aber es gibt innerhalb dieses Wohlbefindens große Unterschiede. Das Müsli kann eine reinigende Funktion haben und die Därme durch Ausscheidung von deren „Schmutz“ befreien, also von den Schichten verschlackten Unrates, der von den Därmen selbst nicht verdaut, assimiliert oder abgestoßen werden kann. Das Reinigen und auch das bloße Leersein der Gedärme, das beim Fasten auch eine größere Rolle spielt, kann das digestive Behagen auf ein höheres Niveau bringen. Dieses Behagen ist insbesondere im Hatha-Yoga erkannt und kultiviert worden. Dort geht es um die innere Reinigung des Verdauungsapparates, die durch das Trinken warmen, salzigen Wassers in nüchternem Zustand in Verbindung mit bestimmten Bewegungsfiguren des Yoga zu einem Durchlaufen des Wassers bis zur Ausscheidung führt. Die so gereinigte Verdauung zeigt nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern auch im unmittelbaren Erleben eine Reihe an Freuden. Der Zugang zu diesem leiblichen Genuss des Reinseins ist methodisch und praktisch sehr detailliert geregelt worden, so dass es auch nicht verwundert, dass ein Teil der hedonistischen Reinigung darin besteht, Wasser durch das Rektum in den Enddarm aufzunehmen (und später wieder auszuscheiden). Der dritte Geschmack ist somit in dieser Perspektive der erste Geschmack.

Resümee

Um mehr essen und somit mehr genießen zu können, forderte Charles Fourier eine schnellere Verdauung und robustere Mägen. Dabei dachte er wohl auch an seine Mirlitons, kleine Küchlein, mit der er sich die Zeit beim täglichen Warten auf einen Gönner, der seine hedonistischen Phalanstères finanzieren sollte, abkürzte, und die er noch öfter hätte genießen können, wäre sein Stoffwechsel beschleunigt abgelaufen und hätte er einen besseren Körper gehabt, der das Glück besser ausgehalten hätte.

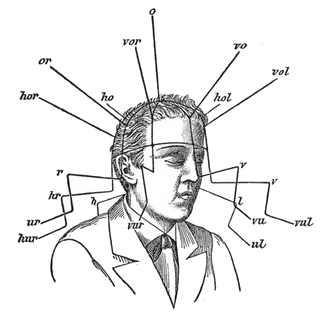

Mehr Genuss im Schmecken lässt sich aber nicht nur durch eine bessere körperliche Ausstattung erreichen, sondern auch durch den zweiten Geschmack. Der klassische Ort des Schmeckens wird dabei um den Verdauungsapparat erweitert, die als dessen „nervöse Orte“ Gefühlsräume bilden, von denen eine Ausdehnung und Ausstrahlung auf den Leib ausgehen kann. Bei diesen Gefühlstonalitäten handelt es sich um Weite/Enge, Leichtigkeit/Schwere, Wärme/Kälte, Reinheit/Unreinheit sowie um inkarnatorische Qualitäten. Darüber hinaus geht es auch um die affektive Tautologie, dass ein Gefallen oder Missfallen sich an sich selbst entzündet und diese Befindlichkeit vom Magen auf den Leib überträgt.

Der gute „zweite Geschmack“ findet sich in der Regel nicht auf der Seite der industriell erzeugten und verarbeiteten Lebensmittel. Die Veränderung von Produktionsbedingungen und der Einsatz von Zusatzstoffen, um Nahrung leichter lagerbar, länger haltbar, schneller zubereitbar, preisweiter und im Geschmack stabiler werden zu lassen, treibt dem so veränderten Produkt die schlecht fassbare Qualität des zweiten Geschmacks meistens aus. Dieser Verlust wird vom Konsumenten in der Regel unbemerkt hingenommen oder ist bereits ein ererbter Verlust von der Vorgängergeneration, der als Normalität gelebt wird. Die geschmacklich Enterbten sind sogar der Meinung, es gäbe keine Qualitäten des zweiten Geschmacks zu entdecken, was eine direkte Auswirkung auf die Bildung des Appetits hat. Da es für sie nämlich nur eine beschränkte Rückmeldung des Magens gibt, können sie mit dem Essen nicht vorher aufhören, bis sie wirklich voll sind. Das Essen aber, das einen guten zweiten Geschmack bietet, temperiert den Esser auch zugleich sehr gut in seinem Gusto. Er spürt, wann er die Grenze der wohltemperierten Sättigung zu überschreiten droht, weil diese Grenzüberschreitung mit einer Abnahme des Behagens im Magen und Leib einhergeht. Er weiß damit, wann es genug ist, obwohl er noch lange weiteressen könnte, weil noch genug hereinpasst. Im Idealfall wandelt sich der Appetit nicht in ein Sattsein, sondern geht langsam in den zweiten Geschmack über.

Als Selbstverfeinerung des Schmeckens ist der zweite Geschmack in einer Serie kleiner gastronomischer Versuche kultivierbar. Innerhalb einer Käsesorte, etwa dem Gouda oder dem Cantal, lassen sich je nach Reifegrad sehr unterschiedliche Erlebnisse des zweiten Geschmacks erfahren. Der junge Cantal (30-60 Tage Reifezeit) liegt im Magen wie eine schwere Masse, wirkt fast wie ein Klumpen und erzeugt ein Gefühl von atonischer Fülle. Der Cantal entre deux (90-210 Tage Reifedauer) liegt da schon besser und kann auch pur genossen werden, was mit dem Jungkäse nicht gut möglich ist, den man etwa mit Baguette und Wein zusammen erst bekömmlich machen muss. Der Cantal vieux (minimal 240 Tage Reifung) ist wiederum im Abgang wie im zweiten Geschmack noch ausgeprägter und bringt ein gutes Sättigungsgefühl mit sich, das als Gegenteil der Sättigungsbeilage keine Gefühl der Fülle, sondern eines der Entfaltung des zweiten Geschmacks in seinen einzelnen Tonalitäten ist. So wie der Käse können viele Speisen und Getränke, im Besonderen Aperitifs und Digestifs, in Hinblick auf den zweiten Geschmack entdeckt und kultiviert werden. Eine solche Selbstverfeinerung wirkt zugleich der Tendenz zur Selbstvergröberung entgegen, gemäß der man dazu neigt, Nahrungsmittel als akzeptabel oder sogar schmackhaft in sein Geschmacksrepertorie aufzunehmen, die im Magen eine erschlaffende Wirkung zeigen, ein Gefühl des Beinahe-Magenschmerzes erzeugen, das gesunde Sättigungsgefühl ausschalten und so insgesamt schlecht gelebte Lüste darstellen.

Sebastian Knöpker

***

Erstveröffentlichung unter dem Titel Hedonismus des zweiten Geschmacks in: L. Kolmer/M. Brauer (Hg.) Hedonismus. Der gelungene Tag, Mandelbaum (Wien) 2016, S.84-97