Ein unbequemer Stuhl fühlt sich im bloßen Hinsehen schon als unbequem an. Man spürt ihn leiblich aus der Distanz. Dieses Unterschieben einer leiblichen Qualität in der Wahrnehmung nennt man in der Phänomenologie Appräsentation.

Appräsentation ist die Bezeichnung für einen Überschuss im Phänomen. Wird die Seidentapete an der Wand im Sehen als geschmeidig, seidig und warm empfunden, so ist es aus der Ferne so, als ob sie haptisch unmittelbar präsent wäre. Das Mehr in der Wahrnehmung ist also der eigene Leib, durch den die Tapete leibhafte Qualitäten erhält.

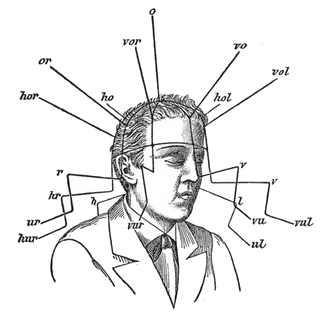

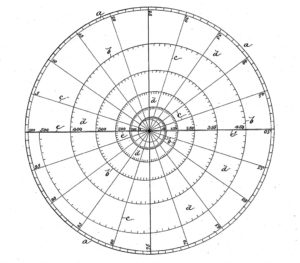

Der Begriff der Appräsentation ist analytisch betrachtet eine Form der Apperzeption. Sie definiert sich durch den Unterschied zur Perzeption, die das phänomenal unmittelbar Gegebene bezeichnet. Die Apperzeption ist das, was vom wahrnehmenden Subjekt in das Phänomen eingebracht wird. Wer z.B. auf einem rumänischen Bahnhof mit lauter Eckenstehern nachts auf den Zug wartet, wird als Apperzeption einen Horizont an Möglichkeiten der Bedrohung, der Belästigung etc. empfinden. Dieser Horizont ist nicht als Phänomen gegeben, sondern wird vom ängstlichen Menschen selbst gebildet. Dabei kann er sich nicht für oder gegen diese Auffassung entscheiden – sie bildet sich in ihm ohne Ichbeteiligung.

Appräsentation meint im Rahmen der genetischen Phänomenologie Husserls im Kern die eigenleibliche Wahrnehmung des Anderen. Ein Mitmensch erscheint mir als lebendig, weil ich meinen eigenen Leib zur leiblichen Wahrnehmung des Anderen verwende, wiederum ohne mein aktives Zutun.

Eine muslimische Frau in voller Montur soll entsprechend von den männlichen Blicken geschützt werden, die tatsächlich im Falle der Appräsentation eine Berührung an sich haben können. Phänomenologisch betrachtet ist also die Idee, eine Frau vor dem leiblichen und erotisch so wie zugleich notwendig auch autoerotischen Blicken zu schützen, plausibel.

Zugleich ist diese unaufdringliche Zudringlichkeit in unserer Zeit aber nicht das Problem. Im Gegenteil: die Appräsentation lässt sehr zu wünschen übrig. Der Kontakt der Menschen untereinander verflacht, weil in der Wahrnehmung des Anderen in der Regel ohne appräsentative Anteile stattfindet. Anders ausgedrückt sieht man den Anderen, versteht ihn auch, aber man verleiht ihm keine leibliche Präsenz mehr durch den Rückgriff auf die eigene Leiblichkeit.

Sebastian Knöpker

Texte zur Appräsentation:

Heinrich Wölfflin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (EA 1886)

Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen, §§ 50 – 62, (EA 1931)