Chiasmus bezeichnet in der Phänomenologie die Einheit in der Differenz. Qualitäten wie Leib und Körper bilden so im Chiasmus ein Ineinander als Divergenz in der Immanenz. Ich bin mir mein Leib und zugleich auch (m)ein Körper – beides bildet eine Einheit als Identität in der Alterität. Das Selbige ist also im Chiasmus als das sich Überkreuzende nach Nietzsche verkettet, verfädelt, verliebt und sich verhasst.

Chiasmus bezeichnet in der Phänomenologie die Einheit in der Differenz. Qualitäten wie Leib und Körper bilden so im Chiasmus ein Ineinander als Divergenz in der Immanenz. Ich bin mir mein Leib und zugleich auch (m)ein Körper – beides bildet eine Einheit als Identität in der Alterität. Das Selbige ist also im Chiasmus als das sich Überkreuzende nach Nietzsche verkettet, verfädelt, verliebt und sich verhasst.

Der Chiasmus bezeichnet ein Paradox als das Überkreuz mehrerer Qualitäten, die zugleich eine Einheit und eine auseinanderfallende Vielheit bilden. Er bildet also einen Hilfsbegriff, der eine Phänomenserie deskriptiv aufnimmt, die sich in der Folge nicht theoretisch in eine Einheit bringen lässt. Konkret geht es um Phänomene, in denen Selbst- und Fremdbezug einander phänomenal einschließen, in der theoretischen Fassung jedoch ausschließen. Das bezieht sich auf die relativen Gegensatzpaare „Ich / Anderer“, oder „sichtbar / unsichtbar“.

Der Chiasmus „Frau / Mann“ hat in den letzten Jahren eine unwahrscheinliche Karriere gemacht: zugleich in sich Mann und Frau zu empfinden wurde als Einheit in der Zweiheit zu einem zweideutigen Identifikationsangebot erhoben. Diese Überkreuzfigur wurde erfolgreich als Lebensgefühl propagiert und hat den Chiasmus als Beschreibung in den Bereich der Norm versetzt. Entscheidendes Argument ist dabei die Politik der Souveränität als freie Entscheidung. Ja, wer entscheidet denn, dass es nur Mann oder Frau gibt?

Der Erfolg der politisierten Geschlechterbildung hat viele verwunderte Menschen hervorgebracht, die sich über das Mann und Frau – Chiasma individualisieren. Sie leben ihre Überkreuzung praktisch, was zeigt, dass das zunächst hoffnungslos abstrakt und akademisch wirkende Konzept des Chiasmus praktisch werden kann. Angewandte Phänomenologie ist das Resultat, wenn auch auf die beklagenswerte Weise, prekäre Individualität in die Massenfertigung überführt zu haben.

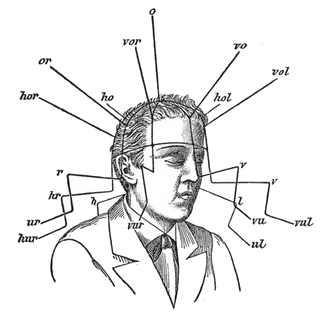

In der Ideengeschichte der Phänomenologie gibt es zwei Traditionen der Chiasmusbildung: Maine de Biran und Michel Henry, sowie Merleau-Ponty. Maine de Biran / Henry gehen von der Eigentümlichkeit der Überkreuzung „Berührend / berührt“ aus: betastet meine Hand etwas, so vermittelt sie mir einen Eindruck von diesem Etwas, aber dieser Weltzugriff setzt etwas voraus, nämlich die Hand in ihrer Selbstpräsenz, damit diese überhaupt etwas ertasten kann. Damit also die Hand als Körperliches etwas ergreifend spüren kann, muss in ihr bereits eine Selbstmanifestation zu Grunde liegen, da sie sich sonst nicht gegeben sein könnte. Dieser Chiasmus in der Tradition Maine de Birans und Michel Henrys arbeitet also mit den Chiasmen „Körper / Leib“ und „Selbstaffektion / Fremdaffektion“.

Auch Merleau-Ponty hat in seinem Spätwerk im Anschluss an Paul Valéry und Husserls Analysen der gegenseitigen Berührung von linker und rechter Hand (d.h. eines Menschen) die Deckung von Körper (Hand als Ding unter Dingen) mit der Selbstpräsenz der betastenden Hände als Chiasmus erfasst. Ihm ging es darum, die Doppelnatur Leib / Körper zu bestimmen, in welcher der Dingcharakter als Welterscheinen das Sich-Empfinden des eigenen Leibes überhaupt erst ermöglicht. Maine de Biran und Merleau-Ponty bilden darin gegensätzliche Ansätze.

Als Fazit gilt: der Chiasmus als Hilfsdenkfigur, um das einander Ausschließende als Einheit zu fassen, dient der Erschaffung von Individualität (Mann und Frau), dem Denken von Phänomenalität (Maine de Biran) und der Bildung einer Sozialontologie (Merlau-Ponty).

Sebastian Knöpker